資格・就職

フィットネス業界のウソとホント -期待と現実のギャップは誰も幸せにならない-

東 武史さん

■株式会社ルネサンス スポーツクラブ事業企画部次長 兼 DX 推進プロジェクトメンバー

今回お招きしたのは、全国で総合型スポーツクラブを運営している株式会社ルネサンスの東武史さん。フィットネス業界の実情や、お仕事でのさまざまなご経験のほか、ご自身が仕事で重視しているポイントや、学生が社会に出て生き生きと過ごすための考え方などをご紹介いただきました。当日は学生に加え、健康スポーツ学科の前島光教授と、ダンス学科の森立子教授も参加。司会進行はスポーツ科学科の大塚雅一教授が務めました。

<2024.12収録>

トレーナー、品質管理、支配人を経てフィットネス事業の企画開発へ

今日はフィットネス業界についての"ホントのところ"をご紹介します。「期待と現実のギャップは誰も幸せにならない」というサブタイトルは少々刺激的かもしれませんが、入社後に「こうだと思ってたのに...」という状況では会社側も社員も幸せになれません。ですから、実態を知っていただいた上で、今後の就職活動やキャリア形成について考えるきっかけにしていただければと思います。

さて、私は小学生の時からクラブチームでサッカーをしていましたので、高校のサッカー部には所属しませんでしたが、高校2年の担任が大塚先生でした。卒業後は東海大学の体育学部に進み、中高の保健体育の教員免許を取得しましたが、新卒でルネサンスに入りました。入社後の4年間は、3店舗でフィットネストレーナーを務めました。入社から8年間異動がない同期社員もいた中で、私は異動が多く、その後の4年間も別の3店舗でフィットネスチーフを務めました。そこから西日本の30店舗を巡回するフィットネスASV(品質管理担当)という役職を1年間、福岡の店舗で副支配人を半年、名古屋の店舗で支配人を2年半務めた後に本社勤務になりました。

本社ではフィットネス事業長を4年間任され、スタジオプログラムやパーソナルトレーニングなどの企画ができる立場になりました。ただ、そのうちの3年間はコロナ禍だったため、"生き残り"の方法を考えるばかりでした。そして現在は、スポーツクラブ事業企画部の次長を務めています。

スポーツクラブ事業企画部は、顧客満足度を高めるためにサービスの方向性や戦略を考え、具体的な設計や人材育成なども担う部署です。また、私はDX(デジタルトランスフォーメーション)推進プロジェクトのメンバーも兼務しており、デジタル技術の活用によってお客様の体験をより良いものにすることがミッションです。なお、DXのXは"transformation(変革)"を意味します。お客様(カスタマー:C)の変革を表すCXや、従業員(エンプロイー:E)の変革を意味するEXなど、いろいろな"X"がありますので覚えておくといいかもしれません。

信念はいつも「自分の目で現場を見ること」

また、私は日本フィットネス産業協会という業界団体の仕事もしており、「フィットネスクラブマネジメント検定」という試験の問題作成や、「カラダ年齢測定」という、自分の年齢よりも若い体力年齢を目指す活動にも関わっています。さらには、週1回のペースでスタジオプログラムのインストラクターもしています。この業務は会社からの指示でも義務でもないのですが、なぜ担当していると思いますか?

【学生】楽しいから。

【学生】老化防止のため。

【学生】好きだから。

【学生】運動不足解消のため。

どれも正解ですが、最大の目的は自分の目で現場を見て、お客様の生の声を聞くことです。企画の仕事は、想像に基づいた机上の空論になることがあり、「昔はこうだった」という固定観念に縛られることもあります。そうなると目の前にいるお客様の思いを無視した企画になりますので、自分の目で見て確かめないと納得がいかないのです。もう一つの目的は、"自分の信念を貫くこと"です。「この業界で働くならば、何歳になってもインストラクターとして動けなければ説得力がない。自分は動ける人材でありたい」という信念です。

ルネサンスは、お客様の生きがいをつくる会社

当社の企業理念は、「生きがい創造企業」として、お客様に健康で快適なライフスタイルを提案することです。スポーツクラブではありますが、"運動を教える会社"ではなく、運動の先にある豊かな生活を目指す手段やきっかけの一つとして"運動も"教えるというスタンスです。実際に介護事業や、自治体と連携した地域活性化事業もありますし、自治体が保有する運動施設の運営だけを請け負うケースや、地域イベントの企画・運営を手がけるケースなど、"健康に関することは何でもする"のが当社の特徴です。

現在は全国に274店舗あり、2025年4月には株式会社スポーツオアシスを吸収合併します。これまでは「コナミ」が業界最大手であり、「セントラル」「ルネサンス」「ティップネス」と続いていましたが、規模としては当社が業界トップに立ちます。ただし、「業界1位なのにこの程度か」と思われないよう、より真摯にお客様と向き合い、優れた品質のサービスを提供していこう、していかなければならないと考えています。

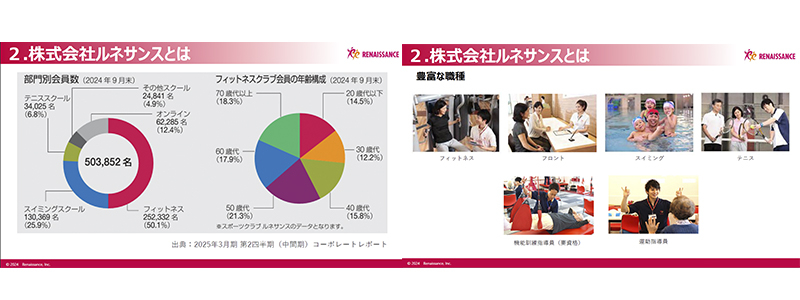

なお、当社調べでは、2024年9月時点で、フィットネス業界全体での会員数は約50万人です。その約50%はフィットネスの会員、約26%はスイミングスクールの会員で、年齢層は50歳以上が半数を超えています。ただ、例えば私が支配人をしていた名古屋の店舗は平均年齢が30代でしたので、店舗によって雰囲気は異なり、この雰囲気が各店舗の"価値"となっています。設置されているマシンによって「機能的価値」が形成される一方で、「こういう空間で運動したい」「こういう雰囲気なら頑張れる」といった、目には見えなくてもお客様を突き動かす「情緒的価値」が形成されるのです。それゆえ店舗ごとにサービス設計は変えますし、DXによって実現させるべき内容も変わってきます。

各店舗にはフィットネスやフロントのスタッフのほか、スイミングやテニスのコーチ、運動指導員や資格が必要な機能訓練指導員などもいますので、多様な働き方があります。また、私は東京都内にある本社の所属ですが、自宅は奈良県にあります。本社に出社する頻度は、月1回、週1回など、会社によってルールがあるものの、当社では何も義務づけられていません。さらには、地域限定社員枠もあれば、全国転勤がある雇用形態もあり、役割にもよりますが、私は在宅勤務を基本にしながら全国各地に出張しています。当社では単身赴任は最長6年間と決まっていますが、テレワークが導入されたため、同じ役割のまま働く場所だけ変えることも可能です。これはコロナ禍の前にはなかった働き方です。

"ムリポジ"は、無責任にもほどがある

次に、みなさんはスポーツクラブのスタッフについて、どんなイメージをお持ちでしょうか。「どんな人だと思う」、もしくは「どんな人であってほしい」という思いもあるでしょうか。

【学生】ムキムキで"THE体育会系"の男性。

【学生】スポーツ歴に加えて実績もある人。

【学生】今もスポーツを続けていて明るい人。

【学生】明るくてコミュニケーション能力が高い人。

なるほど。ありがとうございます。正解のようで正解ではない部分もあります。私も運動が得意なスタッフが多いと想像していましたが、全然違いました。目の前にジムがあるのに自分のトレーニングはサボりがちなことは、この業界の"あるある"です。また、明るい性格はいいのですが、"ムリポジ"なスタッフが多いことも特徴です。"ムリポジ"とは"無理やりポジティブ"のこと。例えば、お客様が新しいトレーニング方法に挑戦すべきか迷っている段階で、「大丈夫っすよ!絶対できますって!」といった接客をしがちなため、それはやめようと社内で話しています。お客様は、"トレーナーのオススメ"となれば行動に移してしまいますが、ムリポジな発言は、ときに無責任な発言ともなりかねません。そのトレーニング方法がお客様に合わなければイヤな思いをさせてしまい、結果的に退会につながる可能性もありますので、本当にそのお客様にとって効果的なのかを事前にじっくりと考えることが大切なのです。

「なぜ」に目を向けることが大切

ここからは27のテーマの中から私の経験をお話しします。気になるテーマを選んでください。

テーマ1: メール

お客様とは店舗での対話のほか、メールでのお問い合わせに返信する機会も多いため、文面をきちんと書く力が必要です。一文字でも間違えると、意図しないニュアンスで伝わってしまうことや、"トゲ"のある文面になってしまうこともあるからです。また、"やらかしネタ"では、BCCで送るべきメールで約1000人分のメールアドレスをCC欄に残したまま送信したことがあります。すぐに謝罪メールを送って再発防止に努めましたが、この"事故"は送信前の"ダブルチェック"の重要性を社内の共通認識にする絶好の機会になりました。当社には、誰が担当しても起こり得るミスは"仕組みのせい"だとする社風が根づいており、根本的な解決に向けて仕組みを変えていく会社だということです。

テーマ2: コイン

スポーツクラブでは、売上目標の達成に向けた営業戦略が重要ですし、そもそも何らかのサービスがその価格設定に見合う内容なのか、妥当な金額なのかを考える"プライシング"も重要です。また、店舗でお客様と料金の話をする機会もありましたし、レジ業務も経験してきた中で感じるのは、細かな注意力と正確性の大切さです。

テーマ3: 地球

2024年の3月にアメリカで世界のフィットネス関連企業が集結する展示会が開催され、私も現地を訪れました。滞在中NBAの八村塁選手が出場した試合を観戦しましたが、スポーツチームを熱狂的に応援する文化が根づいていることを感じました。また、アメリカは歴史的・民族的に、「誰でも一緒にスポーツをやろうぜ!」というオープンな雰囲気があります。スポーツクラブに長年在籍している会員が在籍歴の浅い会員を見つけると、「ここでやったほうがやりやすいよ」とアドバイスするのです。一方の日本は、島国で"鎖国"の歴史もあるせいか閉鎖的。常連さんほど「ここが私の定位置だから」と譲ろうとせず、新規の会員さんがすぐに解約してしまうというケースもあるのが実態です。

ですから、海外で人気のサービスだとしても、日本では必ずしも成功はしないと思いますし、「なぜそのサービスがその社会で受け入れられているのか」という「なぜ」に目を向けることが大切だと考えています。

この先、みなさんも社会人になると、学生時代には触れてこなかった多くの情報に触れると思います。得た情報や経験によって意識や判断は変わりますので、「今はこれがしたいが、明日になれば変わるかもしれない」くらいの柔軟な意識でいいと思います。ただ、社会で何をしたいのであれ知っておいてほしいのが、"Playful Work"という考え方です。

生き生きと社会で過ごすために

"Playful Work"は、「働くことを遊びと考えて楽しみましょう」という考え方です。どんな仕事でも遊び心を持って取り組める力があれば、ネガティブな課題に直面したときの処理能力を高めることができ、壁も乗り越えられるはずです。身近な例では、外食で注文した料理に、ほんのひと手間、調味料をかけてアレンジすれば、もっと美味しくなるかもしれません。そんな感覚や心構えがあれば、きっと仕事でも活かせると思うのです。ただし、決して「楽しいと思いなさい」というわけではなく、自分なりに楽しめるように物事を考える力を身につけてほしいということです。

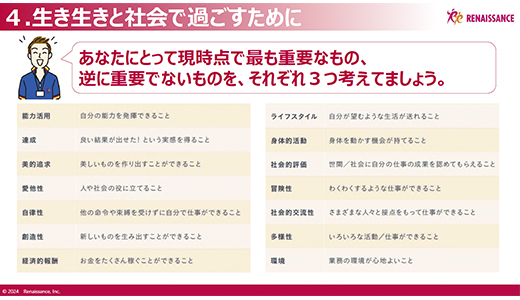

この「楽しさ」のように、みなさんは仕事にどのような"価値"を求めるでしょうか。例えば、「能力活用」「達成」「美的追求」「愛他性」「自律性」「創造性」「経済的報酬」「ライフスタイル」「身体的活動」「社会的評価」「冒険性」「社会的交流性」「多様性」「環境」といった価値があります。自分の能力を発揮できることに価値を感じるなら「能力活用」、人や社会の役に立てる仕事がしたいのなら「愛他性」ですが、みなさんが重視する価値を3つ選んでみてください。

【学生】 経済的報酬/環境/ライフスタイル

収入を得ながらも、仕事以外とのバランスを取って自分が望む生活を送ることを重視するのですね。

【学生】 達成/創造性/冒険性

新しいものを生み出すワクワクできる仕事をして達成感につなげる仕事に興味があるのですね。

【学生】 身体的活動/冒険性/能力活用

体を動かして自分の能力を発揮しながら、ワクワクできる環境がいいということですね。

【学生】 冒険性/環境/能力活用

みなさん何らかの共通点がありますね。では逆に「これは興味ない」というものはどれでしょうか。

今度は反対に、自分では重視しない価値観を1つ挙げてください。

【学生】 社会的交流性

多くの人と接点を持ちながら進めるよりは、一人で進められることは進めたいタイプですね。

【学生】 創造性

新しいことを生み出す仕事には、あまり価値を感じないのですね。それも一つの考え方です。

【学生】 自律性

しっかり指示を受けて動くことが自分には合っているかもしれないということですね。

【学生】 冒険性

着実に堅実に仕事をしたいということですね。冒険性を重視する学生とは真逆ですが、一緒にいるとバランスが取れるかもしれませんし、イライラするかもしれません。就活の際には、このような自己分析や自己理解に取り組むと思いますが、それは仕事に何を求めるのかを自覚しておかないと、期待と現実とのギャップに悩まされてしまうからです。なお、私が最も重視するのは、命令や束縛を受けずに自分で仕事ができる「自律性」で、次が「能力活用」です。自分の能力は発揮したいですし、「これは俺がやらなくてもいい仕事だ」と思ったら別の仕事がしたくなります。3つ目は、幅広い仕事ができる「多様性」です。飽き性なため、同じことだけをする仕事は向いていないと思っています。

一方で、「人としてどうなの?」と思われてしまうかもしれませんが、価値を感じないのは「愛他性」「社会的評価」「美的追求」です。人や社会の役に立てる「愛他性」は"どうでもいい"とさえ思っていて、「自分がよければいい」という考えです。それを人にどう思われようが気にしませんので、「社会的評価」も重視しておらず、自分がいいと思えればそれでいいのです。こうした考えは社内でも赤裸々に話していて、「根本的にはこういう人間なのだ」と、さらけ出しています。ただし、仕事としてやるべきことはやりますし、場面に応じて自分を演じ分けることが私なりの"Playful Work"なのです。

また、社内では「なぜそんなに頑張れるんですか。凄いですね」とも言われますが、べつに頑張っているわけではありません。目の前の課題をどうクリアするのか、ゲームのように仕事を楽しんでいるのです。そんな感覚になれれば、"やらされている"という意識も生まれませんし、スマホゲームやYouTubeなどが楽しくて何時間も没頭する人と同じように仕事に没頭してしまうのです。会社からは「働き過ぎ」と怒られますし、長時間労働を"良し"とするわけではないですが、内的なモチベーションがない人が行動だけマネをしても継続は難しいことは、社内でもよく話をしています。

そして、もう一つ大事にしているのが「変えられない過去と、変えられる未来」という考え方です。過去のことはいくら考えたって、いくら反省したって変えられません。家庭内では、この考え方が原因で妻によく怒られますが、過去を貴重な経験だと捉えた上で、何よりも次にどうするかを考えた方がいいということです。

コンビニ型フィットネスの台頭

ところで、最近は"コンビニ感覚"を前面に打ち出すフィットネスが台頭してきています。当社は充実した設備の総合型スポーツクラブですが、コンビニ型フィットネスは、基本的には小さなジムです。高級レストランとファストフード店が競合しないのと同様に"土俵"が違うため、会員さんを奪われてしまう危機感はありません。ただ、これまで運動の習慣がなかった方々が「ここならできるかも」と入会するのがコンビニ型であり、裾野を広げてくれたのです。しかも、その客層がコンビニ型にはない価値を求めれば当社が受け皿になれますので、「ありがとうチョコザップ」なのです。

ですから、フィットネス業界といってもすべてが"敵"ではありません。客層に応じて届けるべき価値が異なりますので、共存しながら業界全体を盛り上げていく段階なのだと思います。みなさんが就活に臨む際も、フィットネス業界に限らず、どのような客層をターゲットにする会社なのかをしっかりと研究してからアプローチするといいと思います。

〈質疑応答〉

[Q]ルネサンスが競合他社に負けない強みを教えてください。

設置しているマシンの種類や台数、スタッフによるサポートの有無なども違うため、総合型スポーツクラブと比較する場合や、チョコザップのようなタイプと比較する場合など、当社では3つのタイプに分類した上での強みを社内で定義づけています。例えば他社の総合型スポーツクラブと比べると、当社はお客様同士をつなぐコミュニティづくりやファンづくりに早くから注力してきたため、ファンサイトなどでお客様が活発に交流しています。誰かが「このマシンを使ったことがある人はいますか?」と投稿すると、「めっちゃ使ってます。良いですよ!」といった返信があり、後日「よかったです!」「私も使いました!」とさらにお客様が反応してくれます。 "みんなとつながりながら、みんなで頑張れること"が当社の価値、当社の強みになっていると思います。

[Q]水泳やテニスがある一方で、バレーボールやバスケットボールなどのレッスンがない理由を教えてください。

ニーズや流行り、収益性などから現状に至っています。特に、水泳やテニスは、"何歳になっても続けられる生涯スポーツ"という視点でメジャーなものだと考えています。テニスは、大人の休日の活動として一昔前から市民権を得ているものですし、水泳は学校教育において必修だった時代から、"もっと泳げるようになりたい"というニーズが多くありましたし、今は、学校での必修ではなくなっている中で、命を守る観点から一定の泳力を子供に身に付けさせたいというニーズもあります。他の種目についても、ニーズや流行り、収益性などから新たに導入することも可能性はゼロではないと思っています。

[Q]東さんがご自身の考えや指示を伝える際に気をつけていることはありますか。

学生同士でも、違う意見をズバッと否定する人、遠回しに否定する人もいて、何が正解かわかりません。

私は相手との関係性に応じて伝え方を変えています。私の"人となり"を知っていて、「東さんに言われたら仕方がない」と受け止められる相手ならズバッと伝えます。そうではない人に対しては、どのくらい聞く準備ができているかを判断した上で伝え方を変えますし、まずは相手の考えをしっかりと聞くようにしています。何を目指しているのか、何に困っているのかなどを先にキャッチして、その内容に結び付けて伝えます。どんな相手にも話す内容は同じようなことなのですが、プロセスを変えています。

ただ、結局のところは相手の考えがどうであれ、"私自身がやりたいようにする"というゴールだけに目を向けて、そこにたどり着くための最適な"ルート"や伝え方を考えているのです。ときには、相手に「私がやります」と言ってもらい、実行してもらうために、「知識不足ですみません。助けてもらっていいですか」と、"無知なフリ"をすることだってあります。それも私が思い描くゴールにたどり着くための戦略なのです。

[Q]ルネサンスに入社していなかったらどんな仕事をしていたと思いますか。

「もっとこうすれば楽しいのに、面白いのに」という思考を大切にしていますので、コンサルタントやアドバイザーのような仕事をしていたかもしれません。入社したときから独立志向もありますので、「今から独立したら何をしようか」とは常に考えています。ただ、「この仕事を一生やり遂げたい!」という思いがないことや、「自分が面白ければ何でもいい」と思える柔軟性が自分の強みだと思っていますので、その時々でやりたいことは変わります。変わらないのは「好きなようにしたい」ということだけ。何を仕事にしても自分なりの楽しみ方はできると思っています。

[Q]フィットネス業界が今後伸びる可能性と、現状の課題を教えてください。

また、公立の小中学校ではプールが老朽化し、スポーツクラブで水泳の授業を行うケースがありますが、ルネサンスでも教育機関と連携する事例はありますか。

この業界はお客様から生涯にわたって必要とされ続ける業界だといわれています。健康は一生必要で、健康維持には運動が必要。運動をするには場所も必要ですので、伸びしろは大きいと考えています。もちろん、会員の獲得には料金面のハードルがあり、子育て中の方には通いにくさというハードルがあり、そもそもスポーツクラブがない地域もあります。これらの課題を1つずつクリアしていくことが重要です。

例えば学校の体育館を使ってオンラインレッスンをするなど、教育機関と連携しながら、店舗がないエリアにサービスを広げていくことも徐々に始まっています。水泳は、当社のバスで送迎をして、当社のプールを使ってもらうケースや、コーチを派遣するケースも増えています。ただし、問題はコーチの人材不足。もっとコーチがいれば、もっと事業を拡大できるのに、というジレンマを抱えている状況です。

[Q]ルネサンスがコロナ禍を乗り切って成長につながった要因は何だったのでしょうか。

当社の成長は、退会せずに続けてくれるお客様がいるからこそです。単に場所だけを用意して"自由にトレーニングしてください"というスタンスではなく、人を大事にするという当社の方針のもと、きちんとお客様と関わりながら運営してきたことによって、お客様との目には見えない信頼関係ができてきた結果だと思います。

[Q]各店舗には何人ぐらい常勤のスタッフがいるのか、採用選考の概要を教えてください。

各店舗には、支配人、フィットネス部門のチーフ、スイミング部門のチーフ、テニス部門があればそのチーフ、フロントのチーフがいて、この5人は常勤の社員です。また、店舗の規模に応じて二番手の社員もいますので、平均で1店舗8名ほどの社員がいます。それ以外はアルバイトのスタッフと、トレーナーやインストラクターといった業務委託のスタッフです。採用選考は、書類選考・個人面接・個人面談・最終面接とすべてオンラインで実施し、「誰かに何かをしてあげたい」「人を大事にする」という当社の考えに共感してくれる人材を採用しています。

【大塚先生】今日はフィットネス業界の話だけではなく、就活のヒントになる多くのお話を聞けたと思います。教員の我々が知らなかったこともたくさんあってとても勉強になりました。貴重なお話をありがとうございました。